Einleitung

Die Bedeutung früher Interventionen zeigt sich besonders deutlich bei Kindern mit einem hohen Risiko für Zerebralparese (CP). Zahlreiche internationale Studien belegen, dass eine frühzeitige Förderung – am besten noch vor dem ersten Lebensjahr – die Entwicklung der Grobmotorik und Handfunktion verbessert sowie das Risiko für Komplikationen wie Kontrakturen und Fehlstellungen senkt. Auch in den Bereichen Kognition und Kommunikation profitieren Kinder nachweislich von frühen, spielerischen und elternzentrierten Programmen. Gleichzeitig stärkt eine solche Förderung die Kompetenzen der Eltern, reduziert Stress und erhöht deren Lebensqualität.

Wissenschaftliche Evidenz

Meta-Analysen und randomisierte kontrollierte Studien (RCTs) zeigen klar: Kinder, die früh und gefördert werden, erzielen signifikant bessere Ergebnisse als Vergleichsgruppen. Besonders intensiv, individuell abgestimmte und interdisziplinäre Programme gelten als am wirksamsten.

Die EACD (european academy of childhood disability) ist hier das maßgebliche europäische Forschungs Netzwerk (ERN).

Maßgebliche Studien

CP-EDIT-Studie (Dänemark)

Die CP-EDIT (early detection and intervention trial) verbindet frühe Diagnostik mittels GMA (General Movements Assessment) und HINE (Hammersmith Infant Neurological Examination) mit familienzentrierten Frühinterventionsprogrammen wie dem GO-PLAY (Goal Oriented ParentaL supported home ActivitY program), bei dem Eltern in der Förderung ihrer Kinder zu Hause angeleitet werden. Untersucht wird der Einfluss der frühen Diagnose und Förderung auf die Entwicklung von Kindern mit CP, aber auch auf die Perspektive der Eltern. CP-EDIT Toolkit für Eltern

Die Studie wurde an mehreren dänischen Kliniken durchgeführt und umfasst rund 500 Säuglinge im Alter von 3 bis 11 Monaten, wovon etwa 300 bis zum zweiten Lebensjahr nachverfolgt werden. Sie zeigt: Frühzeitige Förderung führt zu einer besseren motorischen Entwicklung, erhöht die elterliche Sicherheit und verbessert die Alltagskompetenz der Kinder.

Frühdiagnostische Verfahren: GMA und HINE

Das General Movements Assessment (GMA) ermöglicht bereits im Alter von 3 bis 5 Monaten, neurologische Auffälligkeiten anhand von videobasierten Beobachtungen zu erkennen. Besonders das Fehlen von „fidgety movements“ gilt als starker Hinweis auf ein CP-Risiko. Ausbildung zu GMA

Die Hammersmith Infant Neurological Examination (HINE) ist eine standardisierte Untersuchung für Kinder zwischen 2 und 24 Monaten. Sie bewertet Haltung, Tonus, Reflexe, Augenbewegungen und motorische Fähigkeiten. Ein niedriger Score kann auf neurologische Auffälligkeiten hindeuten und damit bereits früh gezielte Therapien ermöglichen, z. B. Baby-CIMT bei einseitiger CP.

Kann man künstliche Intelligenz in der CP-Diagnostik einsetzen? In Norwegen wird bereits daran gearbeitet, durch Video-Analysen die auf eine große Datenbank zurückgreifen, Auffälligkeiten zu diagnostizieren.

AHA-Tests

Assisting Hand Assessments für unilateral betroffene Kinder messen die Fähigkeiten der betroffenen Hand und helfen die fehlenden Fähigkeiten zu verbessern. AHA Tests gibt es als Mini-AHA für Kleinkinder von 8-18 Monate und danach als AHA Test von 18 Monaten bis 18 Jahren. Weiters gibt es den BoHa-Test – both hands assessment.

AHA Tests gelten mittlerweile international als Goldstandard.

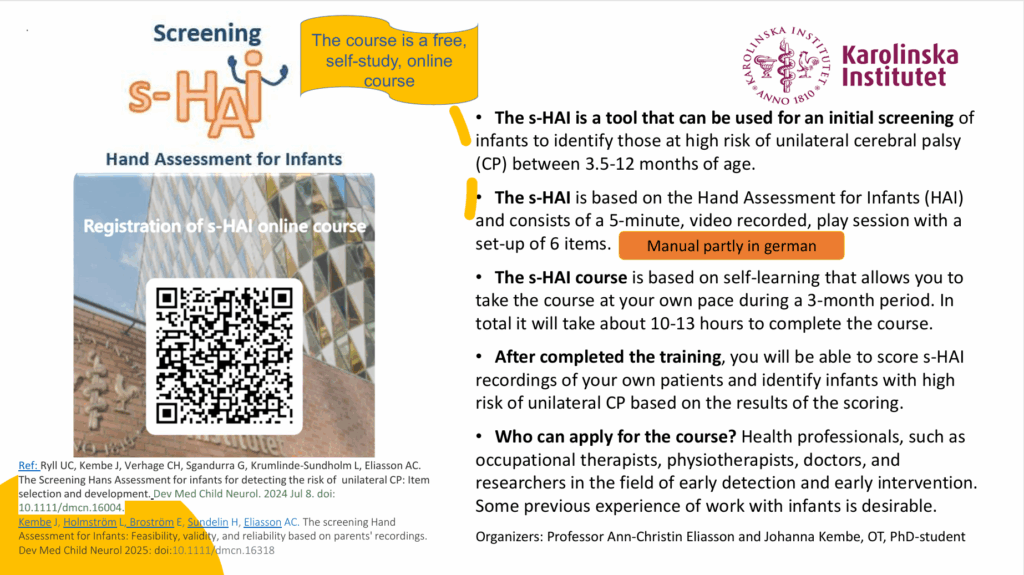

Neu ist der AHA Test für Säuglinge von 3 bis 8 Monaten, das hand assessment für infants (HAI) das auch zur Früherkennung genutzt werden kann.

Ausbildungen zu diesen Testungen gibt es über die australische Plattform CP Teaching – Cerebral palsy professional development

bzw. in Schweden am Karolinska Institutet

LEAP-CP Trial (Australien)

Im Rahmen des LEAP-CP Trials wurde ein intensives, elternbasiertes Frühförderprogramm für Hochrisiko-Säuglinge unter neun Monaten getestet. Die Ergebnisse zeigen deutliche Verbesserungen in der Grobmotorik, Wahrnehmung und eine Reduktion des elterlichen Stresses.

Cochrane-Analyse zur Frühintervention

Eine systematische Cochrane-Übersicht belegt, dass gezielte Frühinterventionen – insbesondere bei Neugeborenen mit erhöhtem Risiko – das Risiko für CP signifikant senken können, beispielsweise durch kontrollierte Hypothermie-Therapie. Multimodale Förderprogramme mit Elternbeteiligung verbessern insbesondere im ersten Lebensjahr die motorische und kognitive Entwicklung.

CP-North: Leben mit CP in den nordischen Ländern

Das Projekt CP-North analysiert länderübergreifend die Lebensqualität, Gesundheit, Bildung und soziale Teilhabe von Menschen mit CP in Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland und Island. Die Ergebnisse zeigen, dass frühzeitige und koordinierte Versorgung sowie familienfreundliche Politik langfristig die Gesundheit, Lebenszufriedenheit und Integration fördern. Unterschiede bestehen etwa bei der Inklusion im Schulsystem oder den Unterstützungsleistungen zwischen den Ländern.

Therapie und Versorgung

Wird CP bereits in den ersten Lebensmonaten erkannt, kann frühzeitig mit individueller Physiotherapie und gezielter Förderung begonnen werden. Dies erhöht die Selbstständigkeit, reduziert das Risiko sekundärer Komplikationen und steigert die Chancen auf Integration in Regelschulen.

In Nord-Europa gibt es mit CP-UP ein Screening und Versorgungs-Register, das seit seiner Einführung für eine signifikante Verbesserung des Outcomes der Patienten sorgt. So sind dort z.B. Hüftluxationen bei Kindern mit CP quasi nicht mehr vorhanden. Auch die Schweiz führt mit Swiss-CP-Reg ein solches Register und will durch das zentrale Sammeln von medizinischen Daten relevante Fragen beantworten und die Zusammenarbeit zwischen den Zentren verbessern. Ein Programm nach diesem Vorbild ist für Österreich absolut zu empfehlen.

Situation in Österreich

Auch in Österreich werden Verfahren wie GMA und auch HINE zunehmend eingesetzt – beispielsweise im AKH Wien oder in Programmen wie Wiennet. Dennoch besteht im Vergleich zu Modellen wie der CP-EDIT-Studie noch Entwicklungspotenzial, insbesondere bei Screening, interdisziplinärer und intensiver Frühförderung, evidenzbasierten Therapiemöglichkeiten und Elterncoaching.

Ein großes Potential hat die Nutzung von KI. Bei Ganganalysen z.B. Statt wie bisher die Daten punktuell zu erheben und darauf zu reagieren, können nun KI unterstützt viele Daten verglichen werden, Muster erkannt und bei drohender Verschlechterung rechtzeitig interveniert werden.

Die Med Uni Wien forscht zur Zeit daran. https://model-cp.univie.ac.at/

Evidenzbasierte Therapiestandardisierung

In Australien wurde nun ein Therapiestandard entwickelt, der bereits in Teilen in Vogtareuth angewendet wird. Hierbei kommen standardisierte Testverfahren wie AHA, GMFCS, MACS oder BFMF zum Einsatz und präferiert Therapieansätze, die in Studien als besonders wirksam hervorgegangen sind. Das sind insbesondere die Therapie mit Botox, CIMT und bimanuales Intensivtraining zur Verbesserung der motorischen Fähigkeiten, Botox und SDR-Operationen zur Reduktion der Spastik und Kontrakturvermeidung.

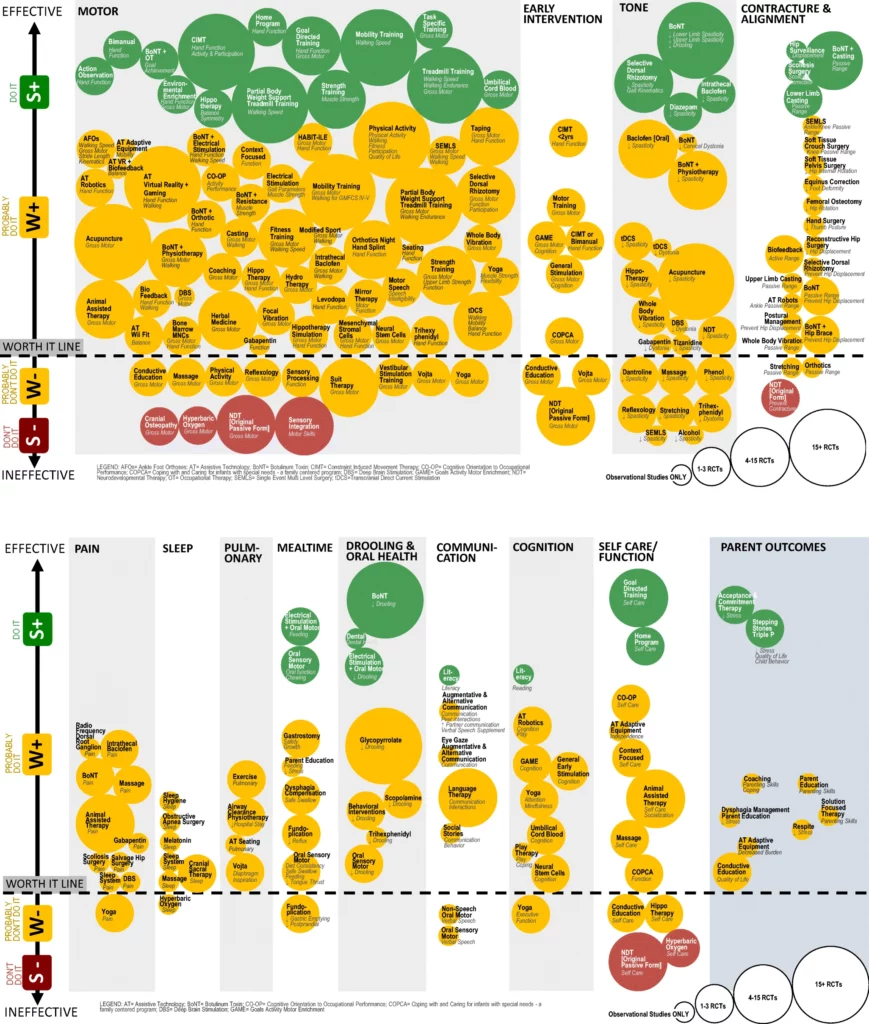

State of Evidence Traffic Lights

Die Traffic Lights Studie von Iona Novak et al. bietet einen evidenzbasierten Leitfaden zur Prävention und Therapie von Zerebralparese (CP) bei Kindern. Sie analysiert die Wirksamkeit zahlreicher Interventionen anhand eines Ampelsystems und stützt sich auf über 200 systematische Reviews, die zwischen 2012 und 2019 veröffentlicht wurden.

Die grün markierten Therapiearten sind in dieser Studie als besonders wirksam hervorgegangen.

weitere Studien

Morgan, C. et al. (2021). Early Intervention for Children Aged O to 2 Years with or at High Risk of Cerebral Palsy: International Clinical Practice Guideline Based on Systematic Reviews. JAMA Pediatrics. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2021.0878

Boyd, RN., Greaves S., et al. (2025). Randomized Comparison Trial of Rehabilitation Very Early for Infants with Congenital Hemiplegia. J Pediatr. doi: https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2024.114381

Jackman, M. et al. (2021). Interventions to improve physical function for children and young people with cerebral palsy: international clinical practice guideline. Developmental Medicine & Child Neurology. https://doi.org/10.1111/dmcn.15055

Greaves, S., Hoare B (2024). Upper Limb Therapy for Infants and Young Children with Unilateral Cerebral Palsy: A Clinical Framework. J Clinical Medicine. https://doi.org/10.3390/jcm13226873

Orton, J. et al. (2024). Early developmental intervention programmes provided post hospital discharge to prevent motor and cognitive impairment in preterm infants. Cochrane Database of Systematic Reviews. https://doi.org/10.1002/14651858.CD005495.pub5

Fazit

Alle Studien bestätigen: Je früher Kinder mit (Risiko auf) Zerebralparese gezielt gefördert werden – idealerweise vor dem sechsten Lebensmonat –, desto besser sind ihre Chancen auf Mobilität, Kognition und gesellschaftliche Teilhabe. Frühzeitige Interventionen bringen nicht nur den Kindern, sondern auch ihren Familien nachhaltige Vorteile.

Ein Kompetenzzentrum wird seit Jahren gefordert.

Die Zahl der Pflegegeld Bezieher steigt.

Pflegegeld – STATISTIK AUSTRIA – Die Informationsmanager

Die Zahl der zerebralen Bewegungsstörungen steigt

Marktanalyse der Versorgungsmittelhersteller

Eine frühe Intervention hat einen hohen